第261回 タクツァン僧院から馬で下山

ホテルの部屋に戻ってから1時間ほどして再び外に出たところ、驚きました。

ダウラギリ山が、もう見えなくなっていたのです。

南の方から雲が来ていることには気付いていましたが、あっという間に姿が隠れてしまいました。

他の山々は見えていましたが、南の方からの雲がダウラギリ山の頂上にかかってしまいました。

その頃には日が昇り、暖かくなって気持ちがよかったので、朝食をとることにしました。

その後に近所の村に行きました。

案内していただいた村は、段々畑に大麦が植えられていて、とても美しい光景でした。

その時の動画を第二海援隊のホームページのトップに掲載しますので、ぜひご覧ください。

昔懐かしい香りがしました。

私は小学3年生まで千葉県の柏に住んでおり、

常磐線の南柏駅からバスで15分ほどのところにある光が丘団地に住んでいました。

光が丘団地は練馬にもありますが、柏にも同じ名前のものがあります。

戦後できた初期の最大規模の公団住宅です。私はその“団地っ子”の最初の世代です。

当時、団地の周りには何もなく、あるのは森と田んぼばかりで、

まさに『となりのトトロ』のような世界でした。

それがどんどん開発され宅地化されたことで、大きなショックを受けました。

小学1年生頃までの私は、ガキ大将に連れられて田んぼや林に行き、

お百姓さんに叱られながらも田んぼの中を駆けずり回っていました。

トンボやカエル、おたまじゃくし、イナゴと遊んだことが私の子供時代の思い出です。

その頃の懐かしい匂いがしました。

とてもよいウォーキングになりました。

ホテルの宿泊客のうち、約3割が日本人だそうです。多いですね。

そして夕食会場は、なんと巨大な“掘りごたつ”でした。

隣の掘りごたつで食事をしていたのも日本人のご家族で、下関から来られた方々でした。

夫婦と子ども3人で、話を聞くと2000ドルでポカラまでヘリコプターがあると言います。

今回は片道約5時間の悪路でヘトヘトに疲れたので、次回はヘリコプターに乗ろうと思います。

|

ブータンを案内してくれた、

|

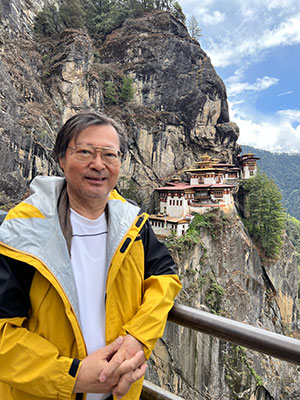

ブータンのパロ国際空港から車で30分ほどのところに、

世界遺産にも登録されている有名な「タクツァン僧院」があります。

90度の崖の上に建てられた驚くべき寺院で、そこまで徒歩で向かいました。

片道4時間半、往復9時間かけて登り、頂上で1時間ほど過ごしました。

高尾山登山の5倍以上、厳しいものでした。

標高はふもとが2300メートルほどで、僧院のある場所は2900メートル近くあります。

下でも空気が薄く感じられましたが、上に行くと標高3000メートル近くとなり、

空気はさらに薄くなります。富士山で言えば7合目から8合目あたりでしょうか。

呼吸は苦しく、足はがくがくで、全身疲れ果てました。

|

標高2900メートルのタクツァン僧院へ、 往復9時間かけて徒歩で登った |

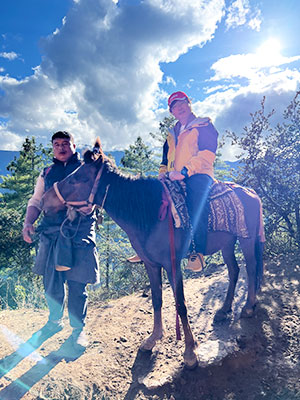

下りの途中、馬がいたので高額でしたが乗せてもらいました。

といっても、サラブレッドのように脚が長くスマートな馬ではなく、

ラバに近い、足が太くて力強い馬でした。

ただ、乗っているととても怖かったです。下り坂で、しかも直前に雨が降っており、

足元はぬかるんで滑りやすくなっていました。

ところどころに岩場や木の階段もあり、馬が滑りながらそこを下りて行くのです。

私は、馬の上で必死にしがみついていました。

その馬の名前は、「ダラちゃん」でした。

私は「ダラちゃん、頑張れ!ダラちゃん、頑張れ!」と声をかけながら進みました。

私たちの前を歩いていた白い馬に、体重が90キロほどありそうなインド人の男性が乗っていましたが、

大変怖がっている様子でした。とても良い思い出になりました。

馬で林の中を下りながら、ふとモンゴルのチンギス・ハーン率いる騎馬軍団や、

さらにそのはるか前にローマ帝国に攻め入った、フン族のアッティラ大王のことを思い出しました。

ハンガリーの「ハン」も、フィンランドの「フィン」も、フン族の「フン」に由来すると言われています。

民族大移動の際、何十万もの騎馬兵を率いた大王がアッティラでした。

私が以前から本で引用している、アッティラ大王の有名な言葉があります。

「悪い報告をした部下を褒めよ。悪い報告をしなかった部下を叱れ」

つまり、トップにとって耳の痛い情報を、部下がすぐに報告することを促していたのです。

ナポレオンも同じだったそうです。

ナポレオンは就寝する際に側近にこう命じていたそうです。

「良い報告は朝、起きるまで待ってくれ。悪い報告は夜中でも叩き起こしてくれ」

悪いことが起きたときにそれを早急に聞き入れないトップは、必ず滅びますね。

|

「ダラちゃん」に乗りながら、 いにしえの騎馬軍団を想った |

騎馬民族といえば、日本では源義経の鵯越(ひよどりごえ)の奇襲戦法が思い浮かびます。

平家は、背後の崖は絶対に安全だと思い込み、そこは無防備でした。

しかし義経はそこが盲点だと見抜き、常識では通れないような崖を

巧みな乗馬術と少数の精鋭たちで突破しました。

背後から攻められ、平家は大混乱に陥り逃亡します。

その後、四国の屋島に逃げるもののそこも陥とされ、最終的に壇ノ浦で滅びました。

やはり、騎兵・騎馬軍団は驚くほどのスピードで現れ、相手を混乱させることが重要なのです。

司馬遼太郎の著書『坂の上の雲』にも描かれていますが、

日露戦争時に秋山好古が騎兵を育て、自らの戦場に連れて行きました。

彼は「騎兵は天才でなければ使えない」と言っています。

騎兵は大きな馬に乗るため、射撃の格好の的になりやすく、非常に運用が難しいのです。

凡庸な将軍が使えば全滅しかねません。

実際、織田信長は騎兵をあまり用いていません。

しかし、ここ一番というときにうまく使えば、一瞬で戦局を変えることができます。

これを実現したのが、ナポレオンです。

また、自らも騎兵として突撃した義経も、天才中の天才と言えるでしょう。

モンゴル帝国は中国に攻め入り、「元」(げん)という国家を築きました。

最終的に朝鮮半島までを支配下に置きました。

元がなぜ日本まで攻め入ることができなかったのかというと、

日本が大陸と陸続きではなかったからです。

もし陸続きであったなら、馬で一気に攻め入り、日本の武士団などを蹴散らし鎌倉を占領して、

さらには北海道までも奪っていたかもしれません。

そうなっていたら、日本の歴史は大きく変わっていたことでしょう。

さすがにチベットは馬で越えることができなかったようですが、

インドのムガル帝国を建国したバーブルはチンギス・ハーンの子孫だそうです。

やはり騎馬軍団は、歴史を転換させるすさまじい存在です。

そんなことを思いながら、馬に乗って山を下りました。

次回もブータンについて、もう少し詳しく書きたいと思います。

<次号へ続く>